Die Geschichte des Geldes umspannt mehrere Tausend Jahre. Doch kennen wir seine Entwicklung? Wissen wir, wie Geld geschaffen wird? Wie es funktioniert? Wie es wirkt?

Der gewöhnliche Sterbliche interessiert sich nur wenig für diese Fragen rund um das gesellschaftliche Bindungsmittel Geld. Dabei verleiht Geld unseren Wirtschafts- und Politikmodellen erst ihre Struktur.

Im klassischen Sinne ist Geld ein an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit gültiges Zahlungsmittel. Laut Aristoteles ist es eine Recheneinheit, ein Wertspeicher und ein Tauschmittel. Abgesehen von diesen drei Funktionen beruht es vor allem auf einem Faktor: Vertrauen. Geld basiert in erster Linie auf dem Vertrauen derer, die es benutzen, unabhängig davon, ob es einen Wert an sich darstellt oder nicht. In einer Marktwirtschaft ist es Grundbaustein einer guten Politik im weiteren Sinne. Um Michel Aglietta, einen berühmten Ökonomen des 21. Jahrhunderts zu paraphrasieren: Das Vertrauen in die Währung ist das A und O in einer Gesellschaft. Es überrascht daher nicht, dass auf zahlreiche Inflations- und Finanzkrisen in der Geschichte umfangreiche Reformen folgten. Wenn das Vertrauen zerstört war, musste es wiederhergestellt werden.

Warum stellten die letzten Finanzcrashs eine Ausnahme dar? Welche Reformen wurden in vergangenen Jahrhunderten durchgeführt? Welche Denkschulen der Ökonomie waren richtungsweisend? Ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung des Währungssystems, insbesondere seit dem 19. Jahrhundert, gibt einige Antworten.

Geld im Laufe der Geschichte

Geld existiert schon fast sein dem Anbeginn der Menschheit, hat aber im Laufe der Geschichte viele verschiedene Formen angenommen (Salz, Muscheln, Vieh…). Im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wurden unter König Gyges von Lydien die ersten Münzen aus Metall eingeführt. Die Münzen aus Elektron (eine natürliche Legierung aus Gold und Silber) wurden sowohl für den Handel mit Waren als auch zur Zahlung von Lohn verwendet. Schulden als Finanzierungsquelle und Tauschmittel bleiben durch den Handel mit Forderungen erhalten.

Münze aus Elektron um 600 v. Chr.

Die Einführung des Metallgeldes markiert einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel. Geprägt von der Staatsgewalt, deren Macht es symbolisiert, hilft dieses neue Mittel, den lokalen Handel zu beleben und wird zur Zahlung der Steuern akzeptiert. In einer Zeit, in der sich das Denken emanzipiert, verspricht seine Einführung eine Verbesserung des staatsbürgerlichen Lebens und eine beschleunigte Entwicklung der Wissenschaften. Es handelt sich anders gesagt um eine echte wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovation.

Der Fall des Römischen Reiches und der Beginn des Mittelalters verändern jedoch den Status Quo. Die Etablierung feudaler Systeme beschränkt die Freiheit und begrenzt den Zugang zu Metallgeld. Damit die größtmögliche Anzahl an Menschen weiterhin Handel treiben kann, werden neue Systeme wie das Kerbholz und der Wechsel eingeführt. Tauschhandel wird wie in den vergangenen Jahrhunderten nur wenig getrieben.

Mittelalterliches Kerbholz

Im späteren Mittelalter verstärkt der zunehmende Handel die Notwendigkeit eines praktischen und allen zugänglichen Tauschmittels. Bi-metallische (Gold/Silber) und tri-metallische Geldsysteme (Gold/Silber/Kupfer) in der islamischen Welt begünstigen die Kreuzzüge und die Ausweitung des Handels. Zahlreiche nationale Währungen mit unterschiedlichen Bezeichnungen entstehen, doch ein Merkmal ist allen gemein: die Bezugnahme auf ein Metallgewicht. Abwertungen erfolgen regelmäßig mittels einer einfachen Reduzierung des Münzgewichts.

Das 12. und 13. Jahrhundert sind anschließend von zahlreichen Umwälzungen und einem anthropologischen Bruch geprägt. Die Zeit wird zur Angelegenheit des Menschen und wird nicht mehr von der Kirche, sondern von den Händlern diktiert. Die Kleriker verlieren zugunsten einer zunehmend durch den Handel geprägten Gesellschaft an Einfluss und insbesondere Händler- und Bankiersfamilien wie die Medici profitieren. Historiker sprechen von dieser Blütezeit als "Handelsrevolution". Sie ist geprägt von beispiellosen technologischen Innovationen (Wassermühle, Kompass, mechanische Uhr...) und wird von einem aufstrebenden Bankensystem genährt. Es ist die Geburtsstunde der Börse, der Terminkontrakte, der Versicherungsverträge, der öffentlichen Anleihen... und der allmählichen Liberalisierung der Zinskredite, die damals noch als „Wucher“ bezeichnet werden. Italien war zu dieser Zeit das Zentrum der Weltwirtschaft, mit seinen äußerst mächtigen Stadtstaaten wie Genua, Florenz, Venedig....

Ein Wechsel aus dem 19. Jahrhundert

Im 16. Jahrhundert beschleunigt sich diese Entwicklung. Nach dem ersten Bruch im Mittelalter wird die Beziehung des Menschen zum Glauben – und des Menschen zum Geld – in der Renaissance unter einem neuen Blickwinkel betrachtet. In dieser durch die humanistische Bewegung geprägten Epoche führen tiefergehende Reformen im religiösen Bereich zur Politisierung des Geldes und zum Aufkommen merkantilistischer Konzepte. Nach der Geburt des Protestantismus 1517 wird die Vergabe von Krediten gegen Zinszahlungen unter dem Einfluss Johannes Calvins allgemeine Praxis.

John Calvin (1509 – 1564)

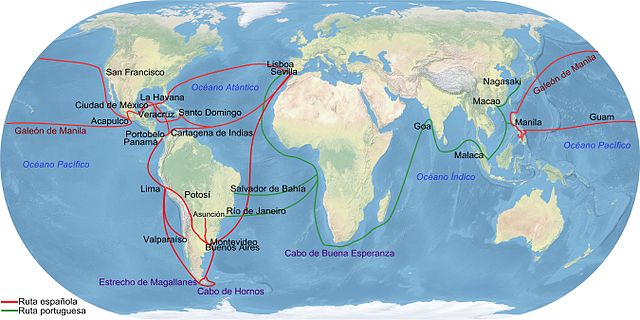

Diese Zeit ist außerdem von der Entstehung neuer Wirtschaftszyklen geprägt, deren Auswirkungen die öffentliche Debatte anregen. Die Entdeckung Amerikas und seiner umfangreichen Metallvorkommen – zu einer Zeit, in der Metallgeld noch als hauptsächliches Zahlungsmittel diente – führen in Westeuropa und China zu starker Inflation, denn verschiedene Währungen existierten nebeneinander und die frühere Knappheit wird nun durch einen Überfluss an Metall abgelöst. Das monetaristische Denken nimmt mit Kopernikus berühmter Aussage seinen Anfang: „Geld entwertet, wenn es zu viel davon gibt“. Jean Bodin, ein französischer Ökonom und Philosoph, entwickelt diese Idee in seinem Schreiben „Réponse à M. de Malestroit“ weiter, ebenso wie John Locke und Thomas Gresham.

Metallströme im 16. und 17. Jahrhundert

Die finanziellen Veränderungen der zwei folgenden Jahrhunderte führen anschließend zum Umsturz dieser Ideale. Die Gründung von Depotbanken (repräsentiert durch die Goldschmiede) und von Zentralbanken (wenn auch als private Unternehmen), die Entwicklung von Geldscheinen und die Schaffung der ersten internationalen Währung, des Talers (Vorgänger des Dollars), begründen die zunehmende Abhängigkeit des Währungssystems vom Bankensektor. Die als „Tulpenmanie“ in die Geschichte eingegangene erste Finanzkrise ereignet sich 1636 in Holland aufgrund eines Preisanstiegs bei Tulpenzwiebeln.

Neue Denkschulen der Ökonomie etablieren sich, aber zwei stechen besonders heraus, als die Bank of England 1797 die Umtauschbarkeit der Geldscheine in Gold aufhebt und daraufhin zwei Jahre später eine historische Inflation sowie 1810 eine Wirtschaftskrise folgen.

Die Anhänger der currency school unter Führung von David Ricardo vertreten die Ansicht, dass Geld nur unter der Bedingung ausgegeben werden sollte, dass die Zentralbank über die entsprechende Menge an Gold und Silber verfügt. Eine solche Geldpolitik könne nicht nur die Kontrolle der Inflation (d. h. der Geldentwertung) garantieren, sondern schaffe auch die Voraussetzungen für eine florierende Wirtschaft. Die Vertreter der banking school, gegründet vom Ökonomen Thoms Tooke, argumentierten dagegen, dass die Umlaufgeldmenge unabhängig vom Gold- und Silberbesitz sein müsse und sich allein nach der wirtschaftlichen Lage richten solle. Bankkredite könnten demnach unbegrenzt vergeben werden, je nach Nachfrage der Wirtschaftsakteure.

Die Einführung des Goldstandards

1844, nach zahlreichen Finanzkrisen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, trägt die currency school den Sieg davon, als die neue Version des Bank Charter Act in England beschlossen wird. 20 Jahre nach dem Tod von Ricardo führt das Land den Goldstandard ein. Der Wert des Geldes definiert sich nun über eine bestimmte Menge Gold und die Ausgabe von Geldscheinen ist an die Goldreserven geknüpft, die die Zentralbanken in ihren Tresoren lagern.

David Ricardo (1772 – 1823)

Vor dem Hintergrund einer immer weiter fortschreitenden Globalisierung entscheidet die internationale Gemeinschaft, sich diesem einheitlichen Währungssystem anzuschließen. Die meisten der westlichen Staaten führen 1873 einen Goldstandard ein. Indien, Argentinien und Russland folgen wenige Jahre später. Die Geldmenge und der Wechselkurs aller Länder sind fortan an Gold gebunden. Das bedeutet, dass ihr Reichtum zum Teil von der Verteilung des gelben Metalls in der Welt abhängt.

Dieses von Natur aus ungleiche System ist außerdem sehr instabil. Obwohl sich immer mehr Länder ihm anschließen, fördert die rückläufige Goldproduktion das Horten des Metalls und Deflationszyklen. Die am stärksten betroffenen Länder leiden unter hoher Arbeitslosigkeit und einem Einbruch der Produktivität. Das Vereinigte Königreich, welches bei der Wahl dieses Geldsystems die entscheidende Rolle spielte, übt dagegen einen besonderen Einfluss aus. Aufgrund seiner industriellen und finanziellen Stärke, aber auch aufgrund seines Reichtums an Energierohstoffen dank zahlreicher Kohleminen, kann das Land das britische Pfund als internationale Reservewährung durchsetzen. Die Bank of England wird zu einer Art globalen Zentralbank (so wie die US-Notenbank Federal Reserve heute). Durch Änderungen ihres Leitzinses – den sie anhebt, wenn Gold knapp ist – kann sie ausländische Kapitalflüsse anziehen. Dieser Status hilft dem Vereinigten Königreich mehrere Jahrzehnte lang die größte Weltmacht zu bleiben.

Die Bank of England gegen 1840

Als der Erste Weltkrieg ausbricht, kommt das System rasch an seine Grenzen. Die Finanzierung der Kriegswirtschaft erweist sich als äußerst kostspielig und die Goldreserven der kriegführenden Staaten erschöpfen sich rasant. Großbritannien, Deutschland und die USA entscheiden sich, den Goldstandard aufzuheben.

Während die Wirtschaft stillsteht, löst der Überfluss an Geld (Geldscheine und Bankeinlagen) eine starke und langanhaltende Inflation aus. (Die Situation ähnelt stark dem, was wir seit der Coronakrise erleben…). Der Anteil der Metallmünzen an der Gesamtgeldmenge nimmt ab; Gold und Silber werden in erster Linie zu Wertspeichern.

1918 – 1939: Zwischen dem Kampf um monetäre Vorherrschaft und der Suche nach einem neuen System

Einige Jahre nach dem Versailler Vertrag erkennen die Vereinigten Staaten eine Chance zur Durchsetzung ihrer Finanzmacht. Am Ende des Krieges fordert die Regierung unter Präsident Wilson inbrünstig die Rückzahlung der Kredite, die sie vier Jahre lang gewährt hat. Der Gläubigerstatus ermöglicht es den USA in der Nachkriegszeit 45 % der globalen Goldbestände zu halten! Die Schuldnerstaaten zahlen dagegen einen hohen Preis. Während es Frankreich dank einer Politik der Geldentwertung 1928 auf Antrieb von Raymond Poincaré hin gelingt, sich zu entschulden, ist die Situation in Deutschland eine ganz andere.

Der Friedensvertrag von Versailles legt Deutschland die Zahlung der beträchtlichen Summe von 132 Milliarden Mark an die siegreichen Kriegsparteien auf. Angesichts dieser Entschädigungszahlungen und anderer struktureller Probleme entscheidet der deutsche Kanzler Friedrich Ebert, kontinuierlich auf die Druckerpresse zurückzugreifen. Doch die Abwertung und der beschleunigte Umlauf der Mark lassen das Vertrauen in die Währung sinken. Die Hyperinflation wütet im Land und die Weimarer Republik entscheidet sich in der Krise für die Einführung einer neuen Währungseinheit: die Reichsmark.

(Angesichts einer möglichen Vorahnung, die uns dabei beschleicht, möchten wir auf eine wichtige Nuance hinweisen: Der Aufstieg Hitlers erfolgte nicht im Kontext der Hyperinflation, sondern vor dem Hintergrund einer stark erhöhten Arbeitslosigkeit nach der Finanzkrise von 1929. 1933, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, erreichte die Arbeitslosenrate 17,5 %, während sie in den 1920-er Jahren bei nur rund 2 % lag.)

Ein Schloss aus Geldscheinen: Die Hyperinflation in Deutschland (1921 – 1924)

Auf Betreiben des Vereinigten Königreichs wurden 1922 gleichzeitig die Vereinbarungen der Konferenz von Genua ratifiziert. Um die internationale Währungsordnung wiederherzustellen, entscheiden sich die 34 vertretenen Nationen für eine Rückkehr zu einem Goldstandard, in dessen Rahmen nur das britische Pfund und der US-Dollar in Gold umtauschbar sind. Zu einer Zeit, in der sich die wirtschaftstheoretischen Debatten beleben, löst die Rückkehr zu dem vor dem Krieg herrschenden System zahlreiche Kontroversen aus. Während er die Idee eines gerechten und dauerhaften Systems anpreist, erklärt John Maynard Keynes den Goldstandard gleichzeitig zu einem „barbarischen Relikt“. Er ist der Ansicht, dass die dadurch bedingte Geldknappheit die Gefahr eines wirtschaftlichen Abschwungs birgt.

Der deutsche Ökonom Silvio Gesell prangert seinerseits die deflationären Folgen des Goldstandards an und setzt sich für „Schwundgeld“ ein: Er stellt sich ein System vor, in dem nicht ausgegebenes Geld langfristig besteuert wird, damit es erneut in die Realwirtschaft injiziert wird. In dieser turbulenten Zeit stoßen die Ideen Gesells auf zunehmendes Interesse. Seine Theorie, die er in seinem während des Ersten Weltkriegs veröffentlichten Buch „Die Natürliche Wirtschaftsordnung“ entwickelt, beginnt sich weltweit zu verbreiten. Keynes bezeichnet Gesell als „seltsamen Propheten“ und erklärt, dass „die Geschichte mehr von seinen Ideen als von den Ideen Marx‘“ behalten würde.

Dennoch hat der Status Quo bis zur Finanzkrise von 1929 Bestand, die zur Aufgabe des Goldstandards führt. Die Folgen der Großen Depression sind beispiellos: Arbeitslosigkeit und Armut explodieren und die Bankenkrise wächst sich zu einer schweren Wirtschaftskrise aus. Der Ökonom Hans Cohrssen erklärt: „Die technischen Schwierigkeiten zur Erlangung der Geldstabilität erscheinen gering im Verhältnis zum fehlenden Verständnis für das Problem selbst. Solange die ‚Geldillusion‘ nicht überwunden ist, wird es unmöglich sein, den nötigen politischen Willen aufzubringen.“

Gesell stirbt 1930, aber seine Abwesenheit ist nur physischer Art, da sein Kampf von Cohrssen verbissen fortgeführt wird. Nach der Gründung einer Gesellschaft zur Verbreitung der Ideen Gesells (der Free Economic League), schreibt Hans Cohrssen zusammen mit dem amerikanischen Ökonom Irving Fisher ein Buch, in dem die Autoren eine von Gesell inspirierte Geldpolitik vertreten und erklären, wie diese umgesetzt werden könnte. Dieses geistige Erbe, welches konstant weiterentwickelt wird, trägt zum ersten Experiment mit Schwundgeld im österreichischen Dorf Wörgl 1932 bei. Die Einführung dieser lokalen Währung ist ein großer Erfolg. Die Wirtschaftstätigkeit ist hervorragend und die Arbeitslosenrate sinkt in einem Jahr um 20 %. Die Bewohner der Nachbarorte sind verblüfft und beschließen, das Konzept zu kopieren. Die Bewegung verbreitet sich weltweit: 450 amerikanische Bürgermeister erklären sich bereit, ein solches System umzusetzen. Doch die neue Geldpolitik nimmt ein rasches Ende. Die österreichische Zentralbank kommt zu dem Schluss, dass die Nutzung dieses Geldes der Souveränität des Schillings schadet und verbietet es kurzerhand. Die Ratifizierung des Glass-Steagall Act 1933, einer umfangreichen Finanzreform, krempelt zudem das amerikanische Finanzsystem um und lässt die Idee eines neuen Geldkonzepts in den USA in den Hintergrund treten.

Die Ideen von Gesell wurden bis zum heutigen Tage noch nicht umgesetzt. Werden sie eines Tages wiederbelebt?

Silvio Gesell (1862 – 1930)

Im Laufe des Zweiten Weltkriegs stützen sich die USA auf ihren militärisch-industriellen Komplex, um massenhaft Waffen und Munition im Tausch gegen Goldbarren zu verkaufen, die sie weiterhin zur Zahlung akzeptieren. 1944 hält das Land 70 % der globalen Goldbestände, 25 % mehr als nach dem Ersten Weltkrieg. Diese Vormachtstellung in Kombination mit einem bedeutenden Kapitalmarkt und der starken Armee ermöglicht es den USA, die Beschlüsse der Konferenz von Bretton Woods zu beeinflussen (auf der ein internationales Währungssystem wiederhergestellt werden sollte). Am 22. Juli 1944 fällt die Entscheidung für einen Goldstandard, der den amerikanischen Interessen entspricht. Der Wert des Dollars wird an den Goldkurs gekoppelt, während die anderen Währungen an den Dollar gebunden werden. Anders gesagt ist für die monetäre Stabilität eines Landes der Kauf der US-Währung notwendig.

Die Konferenz von Bretton Woods 1944

General De Gaulle, der die Ungerechtigkeit dieses Systems erkannte, bemängelte seine Instrumentalisierung durch die USA. Nachdem er erklärte, dass eine Rückkehr zum Goldstandard die Staaten daran hindert, sich den „trügerischen Wonnen der Geldschöpfung“ hinzugeben, sagt er auf einer Konferenz 1965 im Elysee-Palast, dass das neue Währungssystem es den Vereinigten Staaten ermöglicht, „sich kostenlos im Ausland zu verschulden“. Sechzig Jahre später belaufen sich die Staatsschulden der USA auf mehr als 30 Billionen Dollar…

Angesichts des Triffin-Dilemmas (1) und der zur Neige gehenden Goldreserven entschied Präsident Richard Nixon 1971 das Bretton-Woods-Abkommen aufzukündigen. Der Goldstandard wird endgültig aufgegeben. Die Zentralbanken und die Depotbanken können Geld von nun an ex-nihilo, aus dem Nichts, schöpfen, ohne sich nach der Menge der vorhandenen Goldbestände richten zu müssen. Die Hegemonie des Dollars bleibt bestehen, aber in anderer Form. Das internationale Währungssystem basiert fortan auf dem Vertrauen in die amerikanische Währung und auf der militärischen und nuklearen Macht des Landes. Die Fed wird zur „Weltzentralbank“, wie ein Jahrhundert zuvor die Bank of England.

Die führenden Notenbanken der Welt werden anschließend nach und nach unabhängig. Das bedeutet nichts anderes, als dass Geld in potenziell unbegrenzter Menge aus dem Nichts geschöpft werden kann, ohne dass das Staatswesen darüber entscheidet.

1-Dollar-Schein

In unserer heutigen Zeit ist ein Blick auf die Wirtschaftsgeschichte wichtiger denn je, um das Geldsystem von morgen zu entwerfen. Die Einzigartigkeit des seit 1971 maßgebenden Systems zeigt uns – deutlicher denn je – dass die Wirtschaft keine exakte Wissenschaft ist. Dieses System, dass zum exponentiellen Anstieg der Geldmenge geführt hat, sieht sich nun mit einer hohen Inflation konfrontiert, deren direkte und indirekte Folgen dramatische Ausmaße annehmen. Die abwartende Haltung der geldpolitischen Institutionen in Bezug auf Zinserhöhungen ist eng verknüpft mit der Angst vor einem wirtschaftlichen Einbruch, deren Ursprünge in den Jahren 2007-2008 liegen. Denn eine Anhebung der Zinsen wird früher oder später eine große Finanzkrise auslösen – es sei denn, die Zentralbanken lassen der Inflation ihren Lauf. In diesem Fall würden die Währungen der Großmächte allerdings jeglichen Wert verlieren.

Am Ende dieses Zyklus besteht die große Herausforderung also in der Frage, ob wir uns von früheren und in Vergessenheit geratenen Vorschlägen wie denen von Gesell sowie von neuen Ideen, die das Produkt unserer kollektiven Intelligenz und unseres Gerechtigkeitssinns sind, inspirieren lassen, um ein nachhaltiges Währungssystem zu errichten – oder ob wir uns wie schon zu oft für Verweigerung und Starrköpfigkeit entscheiden. Die Geschichte schaut zu und wird uns nicht vergessen.

Anmerkungen:

- Das Triffin-Dilemma ist ein ökonomisches Paradoxon, demzufolge das Land, das die internationale Reservewährung stellt, notwendigerweise ein permanentes Außenhandelsdefizit haben muss, damit die ausländischen Wirtschaftsakteure seine Währung halten.

Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist gestattet, sofern sie alle Text-Hyperlinks und einen Link zur ursprünglichen Quelle enthält.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.