Aufgrund der aktuellen Lage gab es in den letzten Stunden eine Flut von ebenso spektakulären wie ungenauen Analysen: Japan würde einen „historischen Vermögenstransfer” auslösen, der Yen-Carry-Trade stünde kurz vor dem Zusammenbruch und ein „Gilt-Moment” würde sich im Verborgenen anbahnen. Betrachtet man jedoch die Märkte, so trifft nichts davon wirklich zu. Der Yen legt nicht zu, ganz im Gegenteil: Der USD/JPY-Kurs bleibt ungewöhnlich hoch, was beweist, dass der Dollar in der globalen Liquiditätskrise nach wie vor die seltene und begehrte Währung ist.

Solange der Yen jedoch schwach bleibt, gibt es keinen Grund für eine Auflösung des Carry Trade. Das Argument verliert damit seine Grundlage: Ein Ende des Carry Trade erfordert einen starken Yen. Davon sind wir jedoch weit entfernt.

Parallel zur anhaltenden Schwäche des Yen steigt die japanische 20-jährige Rendite sprunghaft an – allerdings nicht mehr aus denselben Gründen wie zwischen 2021 und 2024.

Die erste Haussephase der langfristigen Zinsen in Japan von 2021 bis Ende 2023 war eine klassische Reaktion: Das Land hatte ein Jahrzehnt mit Inflationsraten um 0 % hinter sich, die Preise stiegen, und die BoJ begann zaghaft, die Schwankungsbandbreiten der YCC zu erweitern. Damals erzählte die steiler werdende japanische Zinskurve eine einfache Geschichte: Japan schloss sich mit Verzögerung dem globalen Inflationszyklus an. In diesem neuen Umfeld, in dem die Inflation nicht mehr nur eine Randerscheinung war, verlangten die Anleger selbstverständlich eine höhere Vergütung für das Halten von langfristigen Staatsanleihen.

Die aktuelle Phase ist jedoch völlig anders. Seit 2024 und insbesondere seit dem Frühjahr 2025 spiegeln die steigenden japanischen Zinsen weder eine „anhaltende Inflation im Inland” noch ein „Erwachen Japans” wider. Die aktuelle Zinshausse lässt sich durch einen viel globaleren Mechanismus erklären: Liquiditätsengpässe zwingen ausländische Investoren dazu, langfristige JGBs zu verkaufen, um Dollar zu beschaffen. Europäische Versicherer, asiatische Pensionsfonds und globale Vermögensverwalter verkaufen 20-jährige Anleihen nicht, weil sie an Japan zweifeln, sondern weil sie Margins zahlen, ihre risikoreichen Positionen reduzieren oder einfach nur Bargeld beschaffen müssen. Es sind die globalen Refinanzierungsbedürfnisse, die die japanische Kurve bewegen, nicht die innerstaatlichen Bedingungen in Japan.

Es ist wichtig, diesen Unterschied zu verstehen: In den Jahren 2021–2024 spiegelte der Anstieg der japanischen Zinsen eine wirtschaftliche Normalisierung wider; im Jahr 2025 reflektiert er Spannungen im globalen Währungssystem. Die frühere Phase war inflationär, die aktuelle Phase ist deflationär, da sie von einem Mangel an Bargeld, einer Verknappung des Dollars und einer erzwungenen Anpassung der globalen Hebelwirkung geprägt ist. Dieselbe Entwicklung – kletternde Zinsen – erzählt je nach Zeitraum zwei diametral entgegengesetzte Geschichten. Genau diese Zweideutigkeit übersehen viele Analysten, wenn sie den aktuellen Anstieg der JGB-Renditen als „inländisches” Signal interpretieren, obwohl er das Symptom eines völlig anderen bilanziellen Mechanismus ist.

Man wollte in diesem erneuten Anstieg der Zinsen entweder das Ende der Nullzinspolitik oder die Ankündigung einer historischen innenpolitischen Wende sehen. Die Realität ist jedoch viel einfacher: Ausländischen Investoren fehlen Dollar, und sie verkaufen das, was als Sicherheit am wenigsten nützlich ist, nämlich langfristige JGBs. Wenn man dringend Margins zahlen muss, liquidiert man Wertpapiere, die bei einem Liquiditätsengpass nutzlos sind. Der Aufwärtstrend der japanischen 20- und 30-jährigen Renditen ist daher ein Symptom für globalen Liquiditätsstress und kein Signal für ein monetäres Erwachen Japans. Der für Freitag angekündigte Haushaltsplan sorgt für einen zusätzlichen Aufschlag bei langen Laufzeiten, aber das ist lediglich ein Katalysator für die Analysen: Der eigentliche Motor bleibt die Jagd nach dem Dollar.

Der Vergleich mit britischen Gilts ist ebenfalls wenig stichhaltig. Im Vereinigten Königreich war die Krise 2022 im Wesentlichen auf Hebeleffekte zurückzuführen: LDI-Pensionsfonds, die über Zinsderivate mit dem Fünf-, Sechs- oder Siebenfachen ihres Eigenkapitals engagiert waren, kaskadenartige Margin Calls und eine überforderte Bank of England, die gezwungen war, in der Panik einzugreifen. Nichts, absolut nichts in der japanischen Struktur ähnelt dieser Situation. Die BoJ hält die Hälfte des Anleihemarktes, japanische Banken, Versicherungen und Pensionsfonds arbeiten bei JGBs fast nie mit Hebeleffekten und ausländische Investoren besitzen nur einen Bruchteil des Gesamtbestands. Nichts ist skalierbar, nichts wird dem Markt überlassen, nichts kann eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale auslösen. Japanische Long-Positionen werden abgestoßen, weil die ausländischen Investoren diese verkaufen können, nicht weil Japan gerade implodiert.

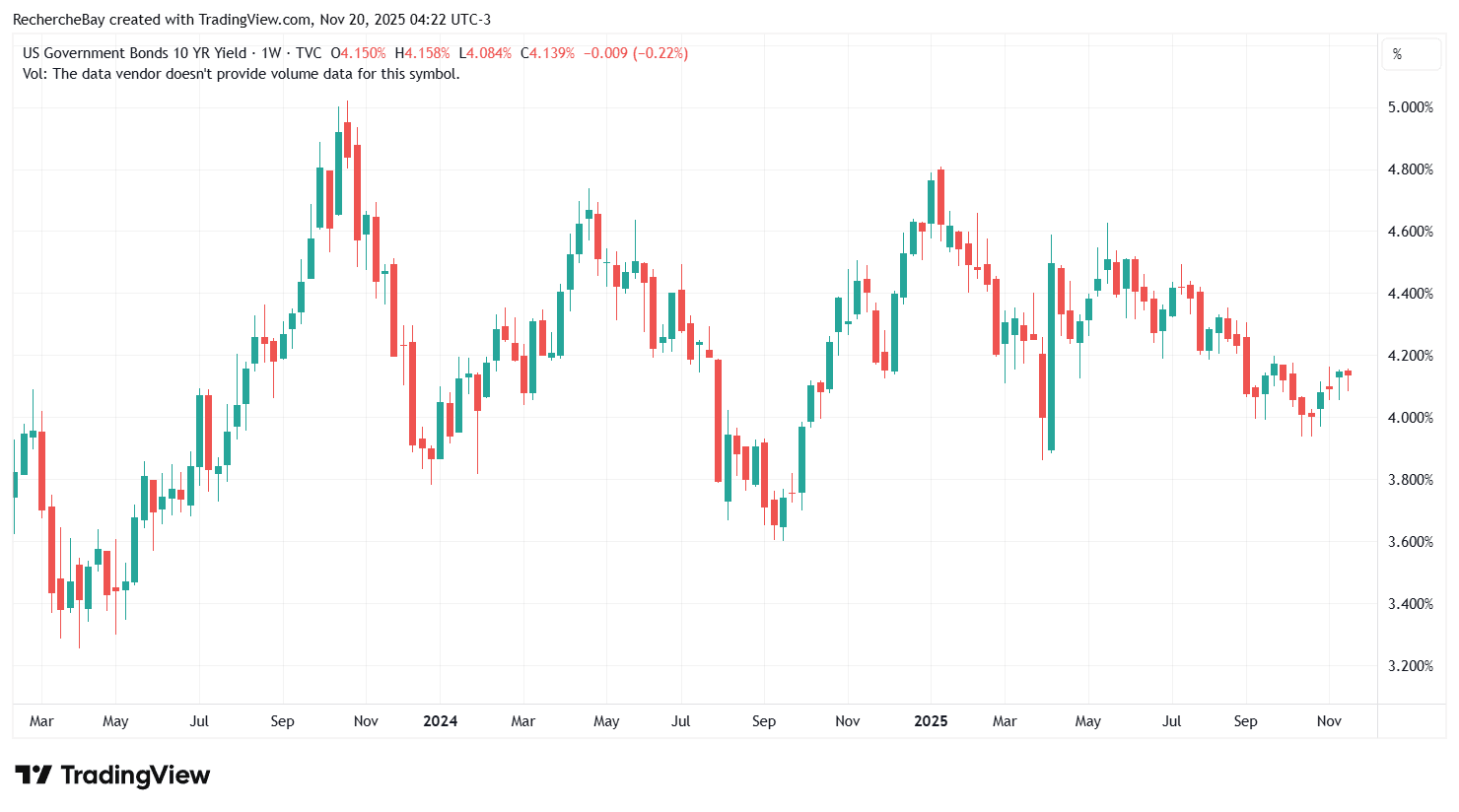

Aus all diesen Gründen sollte man sich weder in Bezug auf die Krise noch auf das Tempo irren. Wir befinden uns nicht in einer Anleihekrise – zumindest noch nicht. Wäre dies der Fall, würden die 10-jährigen US-Treasuries ebenfalls in Flammen stehen, die Bundesanleihen würden von ihrem Pfad abweichen und die Zinskurven der Industrieländer würden alle gleichzeitig ihren Ankerpunkt verlieren. Nichts davon ist derzeit zu beobachten.

Die Rendite der 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihe bleibt stabil:

Was wir heute erleben, ist eine Liquiditätskrise, eine Krise der finanziellen Sicherheiten, in der die Akteure verkaufen, was sie können, nicht was sie wollen. Es handelt sich um eine Krise der Finanzströme, nicht um eine Vertrauenskrise in die Staaten. Die große Anleihekrise, die die Tragfähigkeit der Staatsschulden in Frage stellt, wird zweifellos kommen – aber später, nach der nächsten Intervention der Fed, wenn die implizite Monetarisierung nicht mehr zu verbergen ist. Dann wird die Glaubwürdigkeit der Staaten selbst zur Debatte stehen. Heute befinden wir uns dagegen in einer operativen Notsituation, im Bereich des kurzfristigen Krisenmanagements.

Gold navigiert sich indes perfekt durch diese Marktumgebung und reagiert seit 2023 im Einklang mit der Erhöhung der japanischen Zinsen. Das ist logisch: Wenn die Zinsen steigen, weil die Liquidität verschwindet, fängt Gold die Angst im System auf; wenn die Zinsen steigen, weil Zweifel an der Solvenz der Staaten aufkommen, fängt Gold die Angst vor Zahlungsausfällen auf. Die beiden Entwicklungen – die der langfristigen JGBs und die des Goldpreises – erzählen dieselbe Geschichte aus zwei verschiedenen Blickwinkeln: auf der einen Seite die Fragilität der Staaten, auf der anderen Seite die Suche nach einem Vermögenswert ohne Verbindlichkeiten.

In einer Liquiditätskrise wird Papiergold über ETFs reflexartig abverkauft, um Dollar zu beschaffen, aber gleichzeitig steigt die Nachfrage nach physischem Gold, und es kommt zu der üblichen Diskrepanz zwischen dem konsolidierenden Spotpreis und den steigenden Aufschlägen am physischen Markt. In Krisenzeiten geben die Kapitalflüsse der ETFs niemals Aufschluss über die tatsächliche Nachfrage.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Diese Episoden von Liquiditätsstress waren immer einzigartige Gelegenheiten zum Kauf von physischem Gold. Am liquiden Markt (ETFs, Futures) wird Papiergold aus den falschen Gründen verkauft, während physisches Gold aus den richtigen Gründen gekauft wird. Die Aufschläge steigen, die Lagerbestände sinken, in Asien nehmen die Importe wieder zu – und vermitteln dabei vorübergehend den Eindruck, dass „Gold fällt”. Wenn dann die Phase der Zwangsverkäufe vorbei ist, passt sich der Spotpreis automatisch an die tatsächliche physische Nachfrage an.

In der aktuellen Krise konsolidiert der Goldpreis aufgrund technischer Verkäufe – nicht aufgrund der strategischen Rolle des Edelmetalls.

In der nächsten Krise, der Staatsschuldenkrise, wird Gold aus fundamentalen Gründen steigen. Wir durchlaufen derzeit eine Phase, in der Papiergold aus Geldmangel verkauft wird; danach wird eine Phase folgen, in der physisches Gold aufgrund von mangelndem Vertrauen gefragt sein wird.

Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist gestattet, sofern sie alle Text-Hyperlinks und einen Link zur ursprünglichen Quelle enthält.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.